歯周病とは?

歯周病は、細菌の感染による炎症性疾患で、歯を支えている骨である歯槽骨を溶かす病気です。

また、歯周病は、虫歯と並ぶ2大歯科疾患の1つ。歯を失う原因の第一位で、約37%の人が歯周病が原因で歯を失っています。

歯周病は、細菌の感染による炎症性疾患で、歯を支えている骨である歯槽骨を溶かす病気です。

また、歯周病は、虫歯と並ぶ2大歯科疾患の1つ。歯を失う原因の第一位で、約37%の人が歯周病が原因で歯を失っています。

歯周病は完治しない

また、歯周病は全身疾患に悪影響を与えるという点で虫歯よりも厄介です。

歯周病は糖尿病や腎臓病と同様に慢性の炎症性疾患ですので、完治はありません。現実的には安定した状態を保っている状態に改善させることが我々歯科医の仕事です。

歯周病の治療は歯科医の頑張りだけでなく、日々の適切なブラッシングが必須となりますので、患者さんとの二人三脚の治療となります。

歯周病は歯を支える骨が溶かされる病気

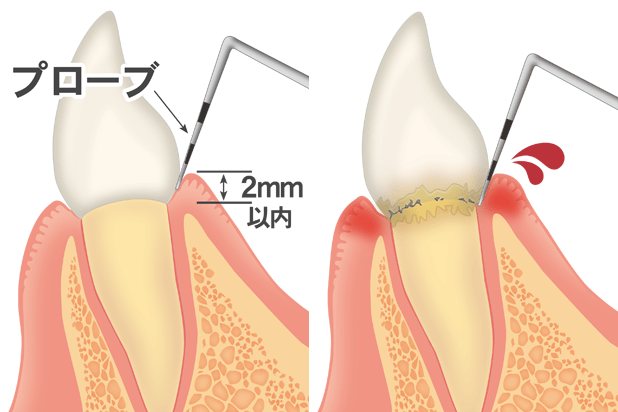

歯と歯肉の間の歯周ポケットに溜まった歯垢(プラーク)や歯石の中に存在する歯周病菌が歯茎にダメージを与えて炎症を起こしたり、

腫れたりします。

歯周病は、サイレントディズジース(静かなる病気)と言われ、初期の段階ではほとんど自覚症状がありません。初期症状は、歯茎の腫れや出血ですが、気づかなかったり放置してしまう方が多いです。症状が進行するにつれ、歯がぐらぐらと動揺したり、抜けてしまったりします。気づかないうちに症状が進行し症状が自覚できる状況になってしまった時には、かなり歯周病が進行して歯を抜かざるをえない、まずい状況になっていると言えます。

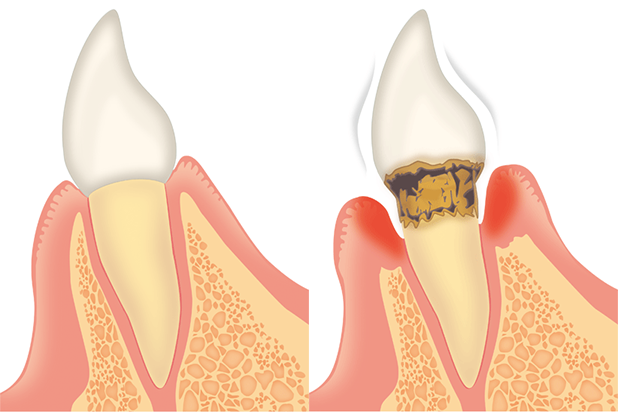

また、歯周病は歯茎の病気ではなく、本質的には歯を支える骨が吸収され、骨が減少していく病気です。

TVCMなどのイメージで歯茎の病気と勘違いされている患者様が多いですが、実際は歯を支える骨が溶けてしまう病気のことです。

歯周病の主な原因は、歯に付着した歯垢(プラーク)です。

口の中には約400〜700種類の細菌がおり、「充分なブラッシングができていない」「砂糖の過剰摂取」などの状態が続くと、歯の表面に付着します。

歯の表面に付着した細菌が物質を形成し、歯垢(プラーク)を作ります。

このプラークは、うがいなどでは落ちず、歯ブラシをしっかり当てることで初めて除去することが可能です。

歯垢の中には約10億個の細菌が存在すると言われており、歯垢を取り除かないと徐々に歯垢自体が硬くなり、歯石と呼ばれる物質に変化します。

歯石はブラッシングでは取り除くことができず、歯科医院で行うスケーラーという超音波を使った機械でしか安全に落とすことができません。

歯垢や歯石を放置すると、歯垢や歯石に含まれる細菌によって歯肉が炎症を引き起こし、症状が進行すると歯を支えている骨を溶かしていきます。

歯周病は進行しないと気づきにくい病気です。

下記のような症状がある方は、自分で判断せずに歯周病検査を受けましょう。

一方で、糖尿病になると全身の免疫力が低下するため、なおさら歯周病を悪化させます。

このように糖尿病と歯周病は、相互に悪影響を及ぼすため注意が必要です。

歯周病菌が歯肉から血管に入り、血管内壁に感染すると、歯周病菌が産生する内毒素やその刺激で産生される炎症性サイトカインが原因となってさらに血栓を作り、動脈硬化を進行させる可能性があります。

歯周病の人は虚血性心疾患にかかる確率も高まります。

“万病の元”と言われる肥満を解消することは、メタボリックシンドロームの予防や歯周病の予防につながります。

そうすると胎児が充分に成長していない状態で出産することになってしまい、低体重児が生まれるリスクが高くなってしまいます。

歯周病は、突然重症化するのではなく、少しずつ進行する病気です。

「歯肉炎」→「軽度歯周炎」→「中等度歯周炎」→「重度歯周炎」

という順で進行していきます。

なぜ早いうちから予防が必要なのか、

それは歯肉炎以降は基本的に不可逆な病気だからです。

歯肉炎以降では、歯槽骨を溶かし始めます。

そうなった際には、完全に健康だった時の状態に戻すことは不可能です。

そのため歯周病は、早い段階から予防や治療を行なっていくことが重要です。

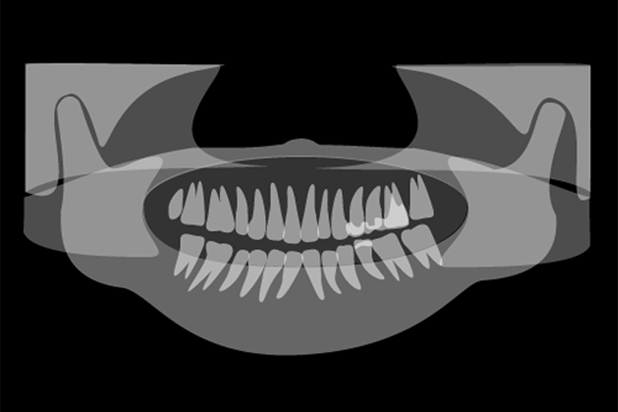

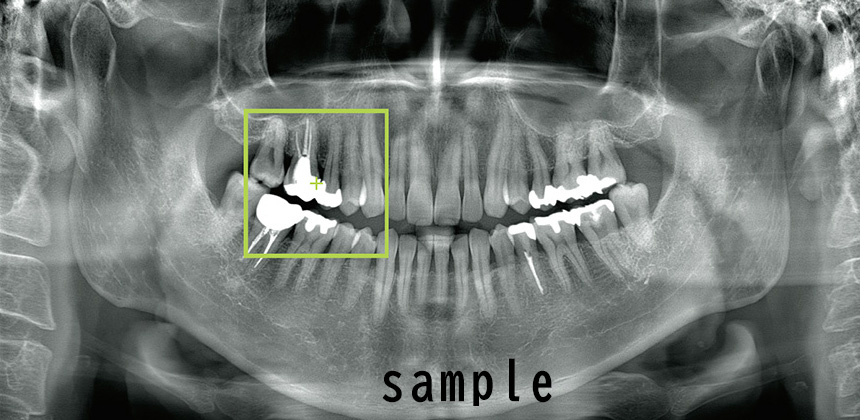

歯周病を調べるためには以下の検査をおこないます。

・歯周ポケット検査

・歯の動揺度検査

・X線写真検査

歯周組織検査とスケーリングを経て、歯周組織の状態を再評価します。

※再評価の項目は省略することもあります。

歯周ポケットが6mm以上あり、ルートプレーニングを行っても歯石を取り除けない場合は、歯周外科手術をおこないます。

歯周病が進行すると、歯周ポケットが深くなり、奥にも歯垢や歯石が付着しています。

そのため、通常の器具では取り除くことができません。

歯垢や歯石を除去できない場合は、歯肉を切開して、奥に付着している歯垢や歯石、炎症している組織を除去した後、歯肉を縫合する外科手術をおこないます。

外科手術をすることで、歯周ポケットの溝は縮まり、歯を支えている骨や歯肉が元の健康な状態に改善してきます。

当院では院長がJIADSできちんと研修を積んだので積極的に歯周外科手術を行っております。

ポケットが前歯で6ミリ以上、奥歯で5ミリ以上ある場合は歯周外科が必須となることが世界中で判明しており、それをしない治療を妥協的治療と呼びます。

もちろん患者さんがそれを望まなければ無理に行うことは決して致しませんのでご安心下さい。

いしはた歯科クリニックの系列歯科医院である久喜総合歯科では中〜重度歯周病の患者様に対してブルーラジカルによる治療も承っております。

ブルーラジカルとは重度歯周病において厚生労働省の医療機器認定が効果を認めた唯一の歯周病治療器です。

3%過酸化水素水に特殊なレーザーを当てることで強い殺菌効果を持つ成分を発生させ歯周病菌を殺菌するとともに、超音波で歯石や歯垢を除去することで歯周病を治療します。

強い殺菌効果を持ちながらも、人体への安全性も治験で確認されています。

ブルーラジカルによる治療では、深い歯周ポケットの下の歯石や歯垢を取り除くために歯茎を切開する必要がなく、また、治療時間も1歯に対しおよそ3〜7分程度で済みます。

久喜総合歯科はいしはた歯科クリニックの二つ隣にありますので、歯周病でお悩みの方はお気軽にお問い合わせください。

※ブルーラジカルは中〜重度歯周病の患者様を対象とした治療です。

※ブルーラジカルによる治療は自由診療となります。

※詳しい内容や注意事項、治療を受けられない方などの詳細は久喜総合歯科のブルーラジカルページをご確認ください。

エムドゲイン法

エムドゲイン法とは、歯周組織の再生を促す

エナメル基質タンパク質を含んでいる

エムドゲインゲルを使用した治療方法です。

エムドゲインゲルは、歯の発生過程を再現させる作用があり、

歯周病によって破壊された歯周組織に塗ることで、

再生を誘導させることができます。1997年より臨床応用されている再生療法です。

治療費:11万円~16万5千円(税込)

歯周病治療について紹介してきましたが、歯周病は、症状が進行してから治療するのではなく、早期発見と早期予防が何よりも重要です。

なぜ歯周病治療で歯石をとるスケーリングと歯磨き指導を行なっているのかと言いますと、歯周病を予防するにはプラークコントロールが一番重要だからです。

そのためには、日々の歯磨きが重要ですが、歯磨きは手作業で行うため、磨き残しがどうしても発生します。

磨き残しが常に続く状態になると、それが歯石になり歯周病をより引き起こしやすい状況に。

よって、歯磨き指導によって磨き残しを減らし、どうしても残ってしまう歯石を歯科医院で除去、そして自身の歯磨きの磨き残しのクセを理解しさらに歯磨きを改善する。

このループをいかに作れるかが重要になります。

そのために、当医院では虫歯・歯周病予防のための定期検診を推奨しています。

定期検診で、歯磨き指導と歯石除去を継続的に行うことで、歯周病を予防できる確率があがります。

また定期検診で早期の歯周病が発見できた際には、早期治療することができ、かつ歯周病になってしまった生活習慣などの原因を改善する行動につながります。

歯科医院は怖いイメージがある方もいらっしゃると思いますが、定期検診で行うことはほとんど痛みのないことが殆どで口の中もすっきりするため、

歯医者が怖いと感じる人ほど定期検診に通われることをなお推奨しています。

スケーリング(scaling)

スケーラーと呼ばれる器具を使用して、主に歯の表面の歯石やバイオフィルム(細菌の塊)を除去する処置をスケーリングと言います。

ルートプレーニング(root planing)

歯周ポケット内部の歯石や歯根表面の汚れ付着したセメント質を除去し、歯の根(root)を硬く滑らかに(planeに)する処置をルートプレーニングと言います。

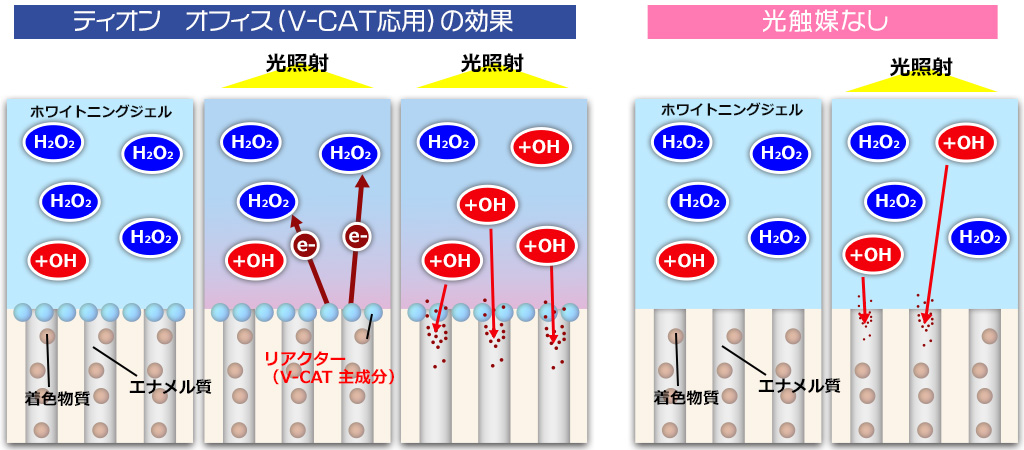

・V-CAT応用の効果

画像左、リアクターとオフィスジェルが塗布された状態から光照射が行われるとリアクターの中のV-CATから電子が放出され過酸化水素と反応します。

画像3枚目、OH、ヒドロキシラジカルが生成し、着色物質を効率的に分解し始めます。これにより白く美しい歯にすることが可能です。

・光触媒無し

画像右から2番目、オフィスホワイトニング・ジェルが塗布された状態です。

画像右、光照射されると一部の過酸化水素が反応し、ヒドロキシラジカルに変化します。

上層部のヒドロキシラジカルを分解します。

ホワイトニングは3~4か月で色戻しますので、歯科医師・歯科衛生士に相談の上、歯の健康を考えながらホワイトニングを行いましょう。

・初めて入れ歯を作られる方

(フィット感がよいので、従来のものより慣れやすくなっています。)

・奥歯など2~3本の少数歯が欠損されている方

・入れ歯を入れて笑うと金属のバネが見えて気になる方

・入れ歯の金属のバネで歯が締め付けられたり、違和感がある方

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:30 ~ 13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × |

| 14:30 ~ 19:30 | ● | ● | ● | ● | ● | 〇 | × |

〇土曜日の午後診療は18:30まで 休診日:日・祝日