顎関節症(がくかんせつしょう)

顎関節症において、多くの医科・歯科等で顎がずれる音「クリック音」の改善が出来ないとされて来ましたが、当院の石幡理事長による顎関節症治療において多くの患者さまに改善・消失と良好な結果が出ております。

もちろん、当日その場ですぐに治るようなものではありませんが、患者様にはリハビリの気持ちを持って努力して頂くことで良い結果に繋がっております。

顎関節症において、多くの医科・歯科等で顎がずれる音「クリック音」の改善が出来ないとされて来ましたが、当院の石幡理事長による顎関節症治療において多くの患者さまに改善・消失と良好な結果が出ております。

もちろん、当日その場ですぐに治るようなものではありませんが、患者様にはリハビリの気持ちを持って努力して頂くことで良い結果に繋がっております。

当院での顎関節症治療は、患者さまが当院に初診でいらっしゃった噛み合わせやお痛みの状況、治療経過と改善状況を動画を撮影させていただき変化を共有しております。

メリットとしては生活習慣が大きく影響する顎関節症治療は、普段の生活の中での患者さまの努力や気づいたときの癖を直すことが改善の近道です。

受診いただいた時だけの治療では、なかなか改善しないことが多いのも顎関節症の特徴です。動画を一緒に見ることでご自分でも意識することができてメリットが多くあります。

※患者さまの動画は個人情報に則り、しっかりと管理させて頂きます。ご安心ください。

顎関節症とは、「口を開閉するときに顎の関節に異音がする」「口の開閉がうまくできない」「顎を動かす筋肉が痛む」などの症状がでる病気のことです。顎は入り組んだ形をしており、筋肉と関節と神経が集中しているため、どこかに異常がでると顎が痛んだり動かしにくくなったりします。

顎関節症と疑われる際に、硬いものを食べたり、大きく口を開けたりすると、症状が悪化する恐れがあるので注意してください。

「顎関節」は、両側の耳(耳珠)の前にあります。

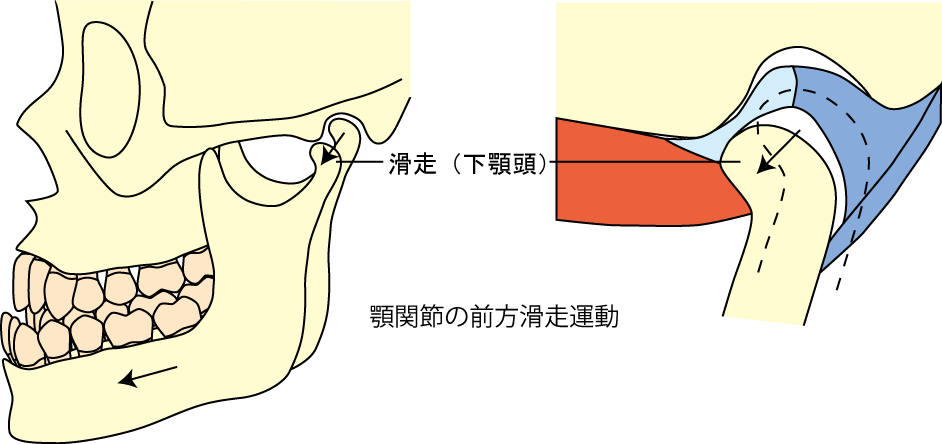

顎の関節は図に示すように、耳の穴の前側から前方約13ミリメートルのところに関節の中心があります。この部分に指を当てて口を開け閉めすると、下顎頭の動きを触って感じることができます。

下顎を動かす筋肉は、「外側翼突筋」「内側翼突筋」、「側頭筋(そくとうきん)」「 咬筋(こうきん)」で構成されています。

肘や膝の関節と違って、顎関節は蝶番運動と滑走運動ができます。

Tadashi Sotokawa – sotokawaが作成, パブリック・ドメイン, リンクによる

Tadashi Sotokawa – sotokawaが作成, パブリック・ドメイン, リンクによる

引用元:ウィキペディア

上顎は頭蓋骨に固定されているため、位置はずれません。ですが、下顎には遊びがあり、容易にずらすことができる組織です。そのため、顎をずらすことは簡単にできます。

上記のような症状が現れた場合、顎関節症の疑いがあります。

上記の症状が現れた場合、顎関節症によるものとは限りませんが、早いうちに専門医による診察を受けましょう。

顎関節症は多因子性疾患と言われています。

多因子疾患とは、多数の遺伝子が作用して、生活習慣や遺伝などの要因が合わさって起こる病気のことです。因子には解剖学的要因・生理学的要因・外傷要因・咬合要因・精神的要因・行動要因といくつかの要因がありますが、この中で早期に改善が出来るのは行動要因だけです。

| 片がみ癖 | 64.8% | |

|---|---|---|

| 不良姿勢 | 59.8% | |

| 多忙な仕事 | 57.7% | |

| TCH | 50.4% |

上記より顎関節症の主な行動要因としては「片がみ癖」「寝るときの姿勢」「無意識の食いしばり」「頬杖」「楽器の演奏時などの無理な姿勢」「日常生活で負担のかかる姿勢や動作」「ストレス(精神的や肉体的)」などの原因があります。

複数の原因が重なったときに、顎関節症が発症します。

また、当院来院患者様の80%以上の方が片がみ癖による顎関節症です。

片がみ癖は歩行・呼吸・嚥下と同様に無意識行動(自動化・ループ化・エングラムとも言う)なので患者さんは無自覚ですが、長期片がみを継続することで顎関節の動きに偏り・左右差が発生してしまいます。

顎関節症を悪化させてしまう習慣や誤った治療については、「あなたは大丈夫?顎関節症の人がやってはいけないこと」で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

当院の顎関節症治療は、以下のようなその場しのぎの対症療法ではなく、きちんと原因から治す原因療法を行っております。

【その場しのぎの対症療法と考えられるもの】

・マウスピースをはめてただ様子をみていただく

・痛み止めを処方する

・関節腔に注射をする

・レーザを照射する

・筋弛緩薬を注射する

・温罨法

また、最新の知見では顎関節症の治療目的にマウスピースをはめて様子を見ることは無意味・もしくは悪化の可能性があるためしてはいけないとなっております。ただしこれを知らない歯科医が90%以上と思われます。

いしはた歯科クリニックでは、食べ物の噛み方に由来した顎関節の位置のずれを矯正するための原因療法として、顎関節症になってしまった要因となる例えば噛み方の癖やTCH(歯列接触癖)などの癖を患者様に知って自覚していただきます。そして顎への悪影響を知っていただき、再発しないように下顎の正しい使い方をレクチャーし、下顎の運動障害を改善していく機能的運動療法(ストレッチ療法)を実施しています。

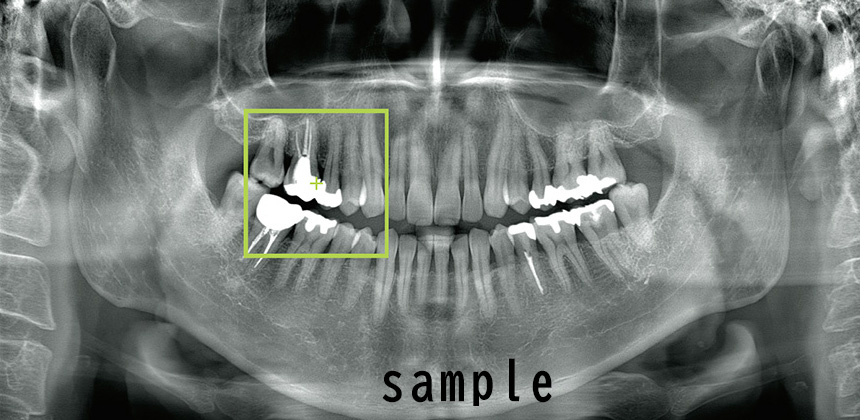

初診時に必ず顎関節の変形や腫瘍の有無を確認するためのCT検査とオリジナルマウスピースの型どりを行っております。

| 初診料 | ¥100,000(税込) |

|---|---|

| 2回目以降(保険適用外) | 再診ごとに¥10,000程度(税込) |

| 初診料 | ¥15,000~30,000程度(税込) |

|---|---|

| 2回目以降(保険適用内) | 再診ごとに¥2,000~3,000程度(税込) |

顎関節症を改善する為の指導は当院オリジナルのものになりますので保険適用外の指導・改善治療になります。

またしっかりとした診断や検査の為に必ずCT撮影・現状の顎の動きの動画撮影、ケースによっては額運動記録・外部でのMRI撮影も行いますのでご了承ください

≪顎関節症をご希望の方へ≫

当院で顎関節症治療または噛み合わせのお悩み相談を受信される場合、定期検診を兼ねて受診いただくと保険適用内で行えますので、窓口支払いの費用が15,000円~30,000円程度になります。

2回目以降の受診料は調整料(指導+改善治療)は保険適用内で、2,000~3,000円程度かかりますのでご了承ください。

※治療費が5,000円以上かかる場合は受付もしくは歯科医師よりおおよその金額をご説明致します。

≪治療費について≫

当院では、口腔内全体の治療を1つの単位として考えております。

う蝕・歯周炎(歯周病)、メインテナンスなど含め、顎関節症治療も口腔内の総合的な治療のひとまとめの内容と考えており、顎関節症を治せないクリニックをかかりつけ医にすべきではないと思っております。そのためかかりつけ医があり、クリーニングや歯石除去はそちらで行うという方の受診はお控えいただいております。

もしクリーニングや歯石除去等はかかりつけ医で行いたいという場合、初診より顎関節症治療は自費対応となりますのでご了承ください。

顎関節症のみの治療を希望される場合は、初診時100,000円、再診ごとに10,000円いただきます。クリーニングも含めて当院で保険治療をされる方が正直費用は安くなりますのでどちらにするかご検討下さい。

※初診時に保険診療か自費治療かをご選択ください。診察開始後の変更は承れませんのでご了承ください。(院内待合室にてお決めいただけます。)

※部分的な口腔内の診療所を分けた同時診療はトラブルの原因となりますため、顎関節症治療などデリケートな治療におきましては当院での総合的な管理・治療を推奨致します。

エミネンスクリック音は前の2つの音とはまったく異なり、年齢と共に関節がゆるくなったために通常以上に口が開いてしまい(上下前歯の間が55~60mm以上)、下顎頭が関節から前方に飛び出す際に大きく明瞭に発生する音です。

小さい頃から大きな口を開けて食べ物を頬張ったり、拳を口の中に入れて遊んでいたり、大声で歌い続けたりする経験がある人など大口を開けることが習慣となっている方に見られます。

また、加齢とともに硬いものを避けるようになると、咀嚼筋(物を噛む際に必要な口周りの筋肉をいくつかまとめたもの)が衰え、関節がゆるくなる場合もあります。

大きく口を開けることを避けて、よく噛んで咀嚼筋を鍛えることが肝心です。

治療の必要性はありませんが、放置すると脱臼を起こすこともしばしばあります。

右側の顎関節部に痛みがあり、口を開け閉めする際に顎の周囲で音が鳴る患者さんの場合

食事の時に常に右側の奥歯で噛む癖がある患者さんでした。

しばらくの間右側では一切かまずに、下顎を意識して左前にずらして左側の中間の歯(犬歯や小臼歯の辺り)で常に食べていただきました。癖を治すのは、右利きを左利きにするようなもの、慣れるまで大変違和感があったそうです。慣れるまで(1~2週間)はご飯を美味しく感じなくなり、食事に時間がかかってしまったそうです。

右側の顎関節部のかみ癖を取るためには、左前方で噛むことに慣れていただき、寝る時は左側を下にして寝る、一人でいる時や寝る時は下顎を左前方にずらしておく。鼻の下を伸ばす等のトレーニングをしていただきました。痛みは二週間、開け閉めの時の顎の音は一カ月半で完全になくなりました。これらは当院で行う治療、指導の一部です。

当院では顎関節症を治すために様々な指示を出します。

それを素直に実行している方は症状が改善し、自分で下顎をコントロールすることが出来るようになります。

現在顎関節学会や大学病院ではクリック音(コキコキ、ジャリジャリ)は治せないとされていますが、当院の治療法ではクリック音がならない状態に治せます。

実際大学病院で治らなかった方も多数治しております。

痛みの改善には2週間~1か月、関節雑音の改善には1か月~3カ月かかることが多いです。

スケーリング(scaling)

スケーラーと呼ばれる器具を使用して、主に歯の表面の歯石やバイオフィルム(細菌の塊)を除去する処置をスケーリングと言います。

ルートプレーニング(root planing)

歯周ポケット内部の歯石や歯根表面の汚れ付着したセメント質を除去し、歯の根(root)を硬く滑らかに(planeに)する処置をルートプレーニングと言います。

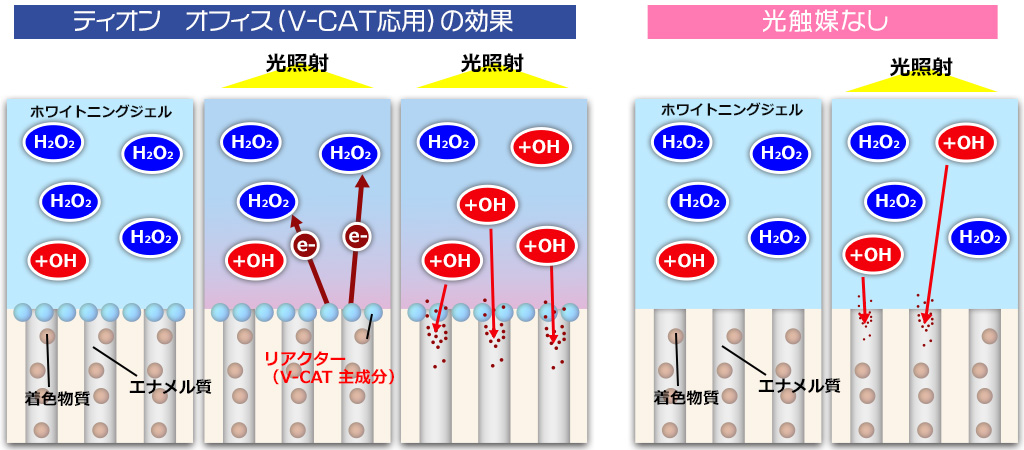

・V-CAT応用の効果

画像左、リアクターとオフィスジェルが塗布された状態から光照射が行われるとリアクターの中のV-CATから電子が放出され過酸化水素と反応します。

画像3枚目、OH、ヒドロキシラジカルが生成し、着色物質を効率的に分解し始めます。これにより白く美しい歯にすることが可能です。

・光触媒無し

画像右から2番目、オフィスホワイトニング・ジェルが塗布された状態です。

画像右、光照射されると一部の過酸化水素が反応し、ヒドロキシラジカルに変化します。

上層部のヒドロキシラジカルを分解します。

ホワイトニングは3~4か月で色戻しますので、歯科医師・歯科衛生士に相談の上、歯の健康を考えながらホワイトニングを行いましょう。

・初めて入れ歯を作られる方

(フィット感がよいので、従来のものより慣れやすくなっています。)

・奥歯など2~3本の少数歯が欠損されている方

・入れ歯を入れて笑うと金属のバネが見えて気になる方

・入れ歯の金属のバネで歯が締め付けられたり、違和感がある方

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:30 ~ 13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × |

| 14:30 ~ 19:30 | ● | ● | ● | ● | ● | 〇 | × |

〇土曜日の午後診療は18:30まで 休診日:日・祝日

KAZUKI.ISHIHATA